課題

2022年5月に労働安全衛生規則等が改正され、2023年4月1日から段階的に施行されます。

(参考:厚生労働省 労働安全衛生法の新たな化学物質規制 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html)

この法改正によって、今までよりも多くの化学物質に、安全のための措置を設ける必要があります。

このページでは、今までの労働安全衛生法とこれからの労働安全衛生法の詳しい違い、対策の仕方を紹介いたします。

●今までの労働安全衛生法

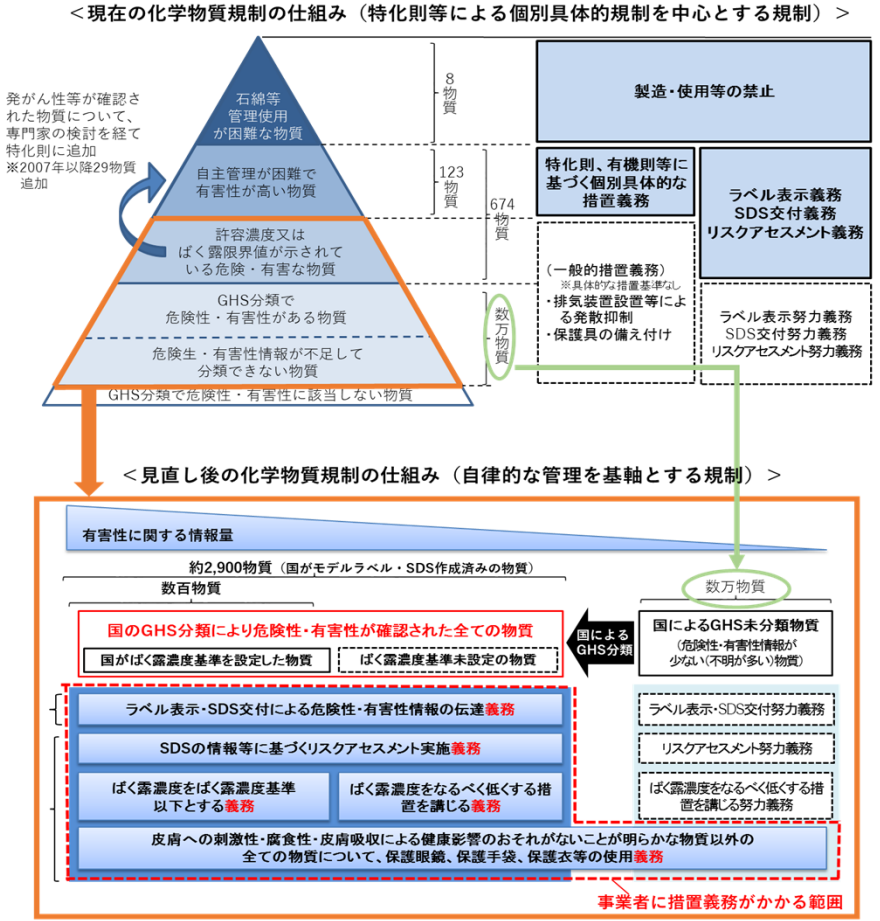

2023年3月31日までは、全ての化学物質の中で、自主管理が困難で有害性が高い物質に対して、特定化学物質障害予防規則(特化則)や有機溶剤中毒予防規則(有機則)などの特別則により規制されていました。

有機則に該当する化学物質は54種類あります。

有機則に該当する、有機溶剤を5%以上含有するインクを使用し、その取扱いや揮発量が一定以上の場合、個別具体的な措置義務が課せられます。個別具体的な措置義務とは、例えば年2回の特殊健康診断の実施や作業環境測定の実施、局所排気装置の設置、呼吸用保護具着用、作業主任者の選任などが挙げられます。

一方で、有機則に当てはまらない物質(例:水、エタノール、イソプロピルメチルケトンなど)に対しては、労働環境改善は努力義務とされていました。

●これからの労働安全衛生法

2023年4月1日からの労働安全衛生法では、有機則に加え、約2900種類の化学物質に「自律的な管理」を義務付けるようになります。

自律的な管理とは、リスクアセスメントに基づき、安全のための措置をお客様自身で設けることです。

現在使用している溶剤などの成分の有害性や使用量などから健康への危険性を評価し、評価値に応じた安全対策を講じることが義務となります。

先に挙げた有機則に当てはまらない物質、水、エタノール、イソプロピルメチルケトンのうち、2023年4月1日以降で、使用量に関係なくリスクアセスメントが必要ないと判断されるものは水のみです。

多くの物質が自律的な管理の対象となります。また、自律的な管理の対象となる約2900種類の化学物質以外も、労働者がばく露される程度を最小限度とする努力義務の対象となります。

厚生労働省 労働安全衛生法の新たな化学物質規制より

次の項で対策を紹介しますので、お客様の安全対策へお役立てください。

対策

まずはリスクアセスメントを実施することが大切です。現在ご使用中のインク・溶剤のSDSを参照し、ツールなどを利用して危険性リスクを把握し、推奨される対処を確認してください。

ツール一例(厚生労働省 職場のあんぜんサイトより引用)

・コントロール・バンディング(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_1.htm)

・CREATE-SIMPLE(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm)

リスクアセスメントの実施により対策が必要だと判断した場合、実施状況を周知し意見を聴取する機会を設ける必要があります。

意見聴取の結果、以下のような対策を行います。

●労働安全衛生法改正の対策

・より安全なインク、溶剤を選ぶ

SDSで成分を確認し、より人体に影響の少ないものを選択。

・作業環境の改善

局所排気装置や全体換気装置の設置や呼吸用保護具の着用など。

・特殊健康診断の実施 など

※ 自律的な管理の対象となる化学物質は現在2900種類ですが、今後も増加する可能性があります。

※ 2024年4月1日からは新たに化学物質管理者や保護具着用責任者の選任が義務化されるなど、法改正の段階的な施行がなされます。

●紀州技研工業株式会社では

紀州技研工業株式会社は自社でインクの開発・製造を行っております。そのため、法改正にいち早く、柔軟に取り組むことが可能です。

紀州技研工業に、ぜひお客様の「困った」をお聞かせください!

例えば「有機則の対象物質は何?」「いま使っているインクは安全?」「知識や資格が無くてもリスクアセスメントを実施していい?」など、少しでも気になる点がありましたら下記フォームからお気軽にお問い合わせください。

紀州技研工業のインク研究員が、お客様の「困った」にお答えいたします!

この事例に関するご質問やご相談を承ります。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

-

お電話でのお問い合わせはこちら

TEL.073-445-6610

受付時間:平日 8:30〜17:30

(土日祝日・年末年始は休み) -

メールでのお問い合わせはこちら